尖石縄文考古館のボランティア

尖石ボランティアとは

尖石縄文考古館は、史跡公園の一角にあります。史跡公園には、縄文時代の人々が親しんでいたであろうクリやコナラ、ミズナラを植えています。ボランティアの方にはこの史跡公園の帰化植物の除去をはじめ、縄文時代に食べられていた可能性のあるエゴマの栽培と試食会や、館内の展示解説、学校支援、考古館の催し物の開催などにご協力をいただいているのが尖石ボランティアです。

尖石ボランティアになるには ※現在活動停止中です

尖石ボランティアの活動に興味のある方、活動内容について知りたいという方は考古館へお問い合わせください。

- メールアドレス togariishi.m@city.chino.lg.jp

- 電話番号 0266-76-2270

尖石ボランティア

考古館で活動しているボランティアグループです。グループで活動している方や、個人で参加してくださる方など様々です。

- みずならの会・・・史跡公園を舞台に縄文の森づくりを進めています。園路の草刈りや環境整備、エゴマの栽培や収穫後に試食会も行っています。

- 語り部の会・・・茅野市の縄文文化について学び、当館で展示解説に取り組んでいます。親しみやすくわかりやすい解説で茅野市の縄文文化を伝えてくれます。

- 個人ボランティア・・・特にグループなどには属さず、イベントの補助や考古館周辺の草刈り等をお手伝いしていただきます。

各ボランティアの活動については、尖石縄文考古館のボランティアの活動紹介 [PDFファイル/1.23MB]でご覧いただけます。

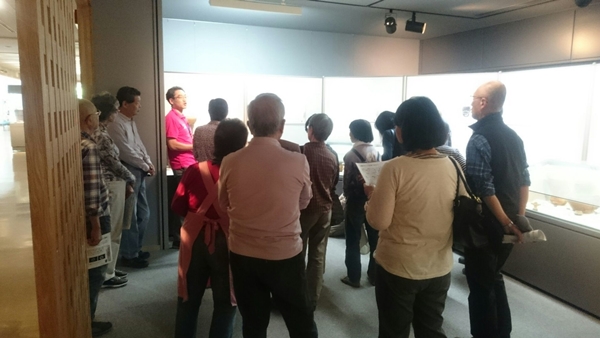

過去のボランティア活動のようす

(1)

(1) (2)

(2)

年度初めに、館周辺の排水溝をきれいにする作業をお願いしました(1)。企画展や特別展を開催したときには、ボランティアとサークル会員の方々だけを対象に学習会として学芸員が展示解説をします(2)。学習会は、縄文時代の考古学に関する研究成果を学芸員がレクチャーすることもあります。

(3)

(3) (4)

(4)

5月頃に史跡公園に隣接する畑にエゴマの種を苗床にまきます(3)。3~4週間ほどで芽を出します(4)。

(5)

(5) (6)

(6)

エゴマが十分育ったら、苗床から移植します(5)。移植されたエゴマ(6)。ちなみに、なぜ苗を移植するのかというと、種をまいても育たないものがあるので、苗を移植したほうが効率がよく、かつ健全な苗を選んで植えることができて、生産性が高いのです。現代的な手法ではあるのですが、弥生時代の水田では田植えが確認されていますし、縄文時代中期の三内丸山遺跡ではクリの管理栽培の可能性も高いとされています。草本類の移植という育成方法がいつから始まったのか、興味深いところです。

(7)

(7) (8)

(8)

苗を移植したら、シカに食べられないようにネットをめぐらせます(7)。強風による折れも防げます。9月になれば、エゴマが人の背丈ほどまで伸びてきます。こうなってくると鳥に種子をついばまれないよう、上からかぶせているネットに隙間やたるみがないか、確認します(8)。

(9)

(9) (10)

(10)

収穫したエゴマは、毎年11月に開催していた「エゴマおはぎとどんぐりクッキーの試食会」で食べます。煎ったエゴマを擂って砂糖、ミソで整えておはぎのタレにします(9)。どんぐりクッキーは、史跡公園に植えてあるコナラやミズナラから落果した実を使います。(10)。

(11)

(11) (12)

(12)

試食会は、100人分を用意してふるまいます。毎回、子どもから大人まで、多くの方に足を運んでいただいています(11、12)。

ちの縄文遺産市民ガイド育成講座について

上記の他にも、かるた大会や縄文まつり、バスツアー等、様々な考古館の催し物のお手伝いをしていただいています。ボランティアになる際には特に条件等はありませんが、解説ボランティアの方は「縄文検定上級合格者」の方にお手伝いいただいています。

縄文検定は年に1回、初級、中級、上級を開催し、中級以上の受験にはその前の級に合格していることが受験条件です。そのため上級に合格するには最低でも3年必要となってしまいます。そこで、より短期間で専門的な解説ができる人材を育成するため、考古館では「市民ガイド育成講座」を令和3年度からスタートしました。詳しくは「ちの市縄文市民ガイド育成講座」のページをご覧ください。

市民ガイド育成講座の受講者には、縄文ゼミナールのように知識を蓄えるだけでなく、茅野市の縄文文化を親しみやすくわかりやすい解説で、多くの方へ発信していく役割を担っていただきます。縄文検定に興味のある方は下記関連情報をご覧ください。