宮坂英弌の軌跡(3) 尖石考古館の建設

宮坂英弌氏は、発掘して復元した土器を自宅の縁側に陳列し、訪れた方々に見せていましたが、昭和26年(1951年)に馬小屋を改造して「尖石館」をオープンします。そしてその4年後、今でも語り継がれる独創的な外観の「尖石考古館」が開館します。

「尖石館」への改築

自宅の縁側に土器を並べて、訪れた方々に見せていた、とはいえ、実際のところは「土器はもう棚へかざるなんていう程度ではなかった。破片のまま木箱につめられて軒下はもういっぱい、勝手のいろりだけ残した板の間、座敷の畳の上にも山と積まれ、それに雨がもるので、植臭がただよい腐った土器のキノコがはえていそうであった。宮坂さんは押し入れの中にふとんを敷き、その中に休んでいた。」(藤森栄一「尖石の鬼」、『考古学とともに』講談社1970年刊行に所収)というような状況でもあったようです。この藤森栄一の述懐は、昭和24年(1949年)ころのこと。

縁側にまさに所狭しと並べられた土器。

縁側にまさに所狭しと並べられた土器。

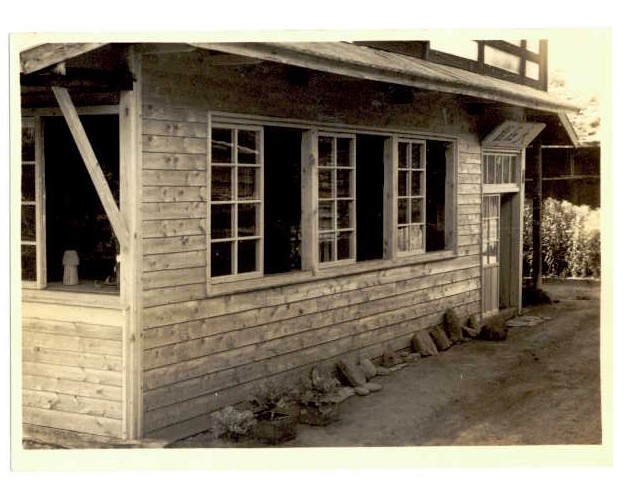

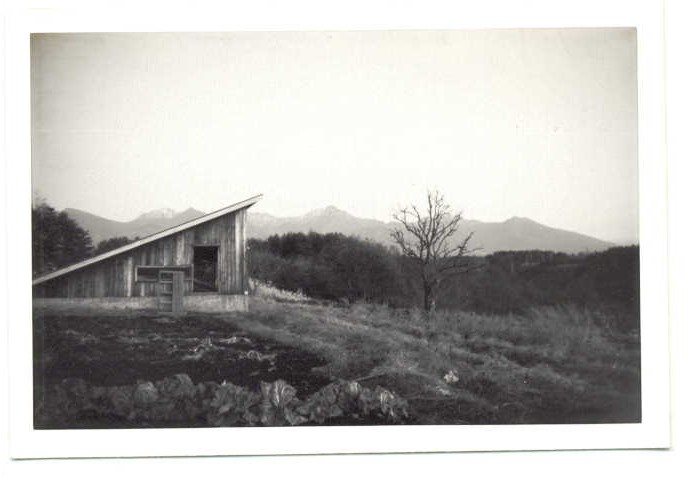

昭和26年(1951年)に自宅の馬小屋を改造して、「尖石館」を建設、オープンします。ここにようやく出土資料の収蔵展示施設ができたのです。

(1)

(1) (2)

(2)

「尖石館」。2の写真を見ると、左端に写る開けられた窓のところに、与助尾根遺跡出土の石棒が見えます。

「尖石館」を訪れる人々。右から二つ目の、2階部分の壁が格子目状になっているのが「尖石館」。

「尖石館」を訪れる人々。右から二つ目の、2階部分の壁が格子目状になっているのが「尖石館」。

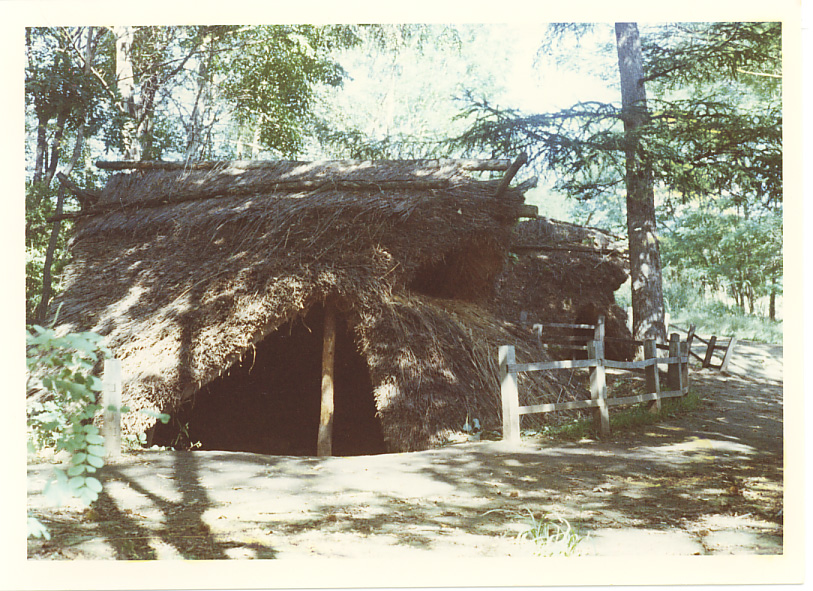

豊平村立「尖石考古館」の建設

昭和30年(1955年)、独創的な外観の「尖石考古館」が開館します。竪穴住居の復元されたデザインを模したものですが、かなりインパクトのある外観で、歴代の尖石縄文文化賞の受賞者のなかには、幼いころにこの「尖石考古館」を訪れて、そのことを強烈に覚えているという方々も少なくありません。建設された場所は、現在の南大塩公民館のあるところです。

博物館、といえば、まだまだ国立の博物館や大学附属の陳列室などがほとんどだった時代です。それだけ、この「尖石考古館」は先駆的な地域の博物館でもありました。

(1)

(1) (2)

(2)

建設中の「尖石考古館」とそのわきにたたずむ宮坂英弌氏(1)。竣工した「尖石考古館」(2)

(3)

(3) (4)

(4)

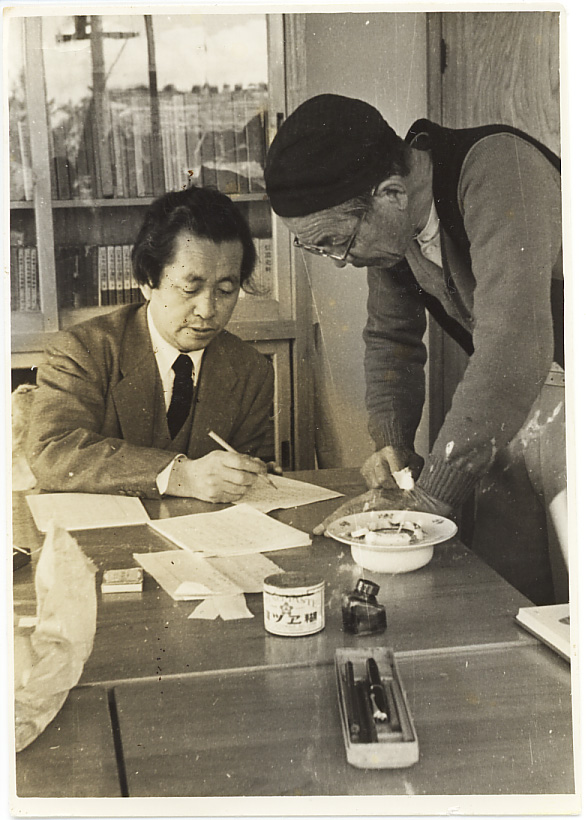

「尖石考古館」の前庭の整備工事の様子(3)。4の写真は、事務室にて打ち合わせ中の宮坂英弌氏(右)と八幡一郎氏(左)です。昭和11年(1936年)の大小二つの炉の調査の指導から、栃窪岩陰遺跡の共同調査をはじめ、二人の親交は終生、続いていました。

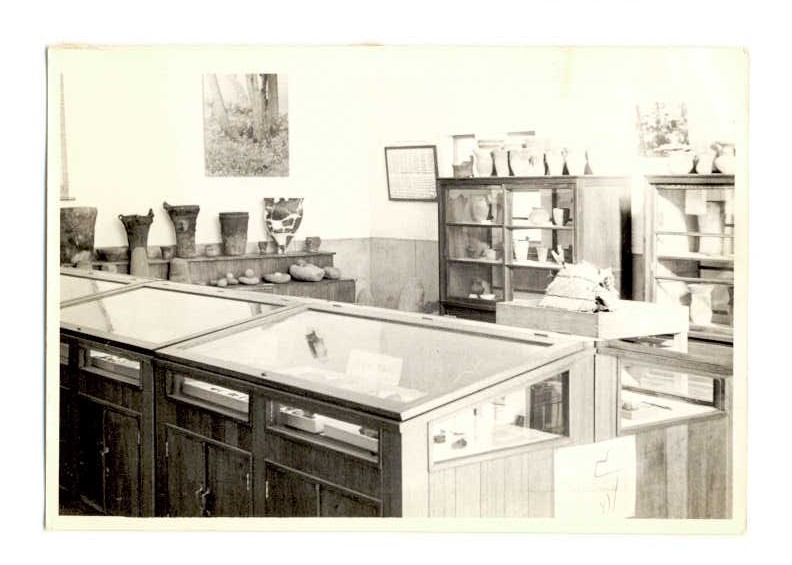

「尖石考古館」館内の様子

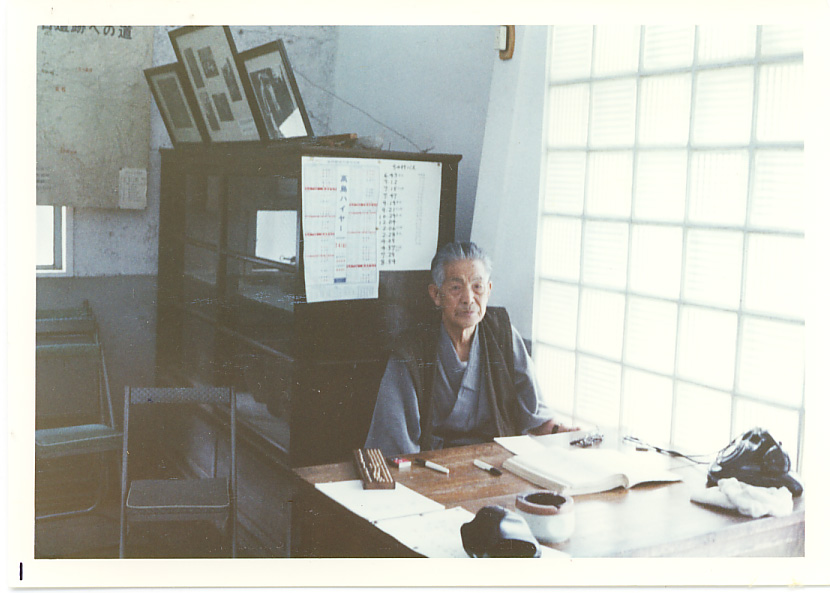

(5)

(5) (6)

(6)

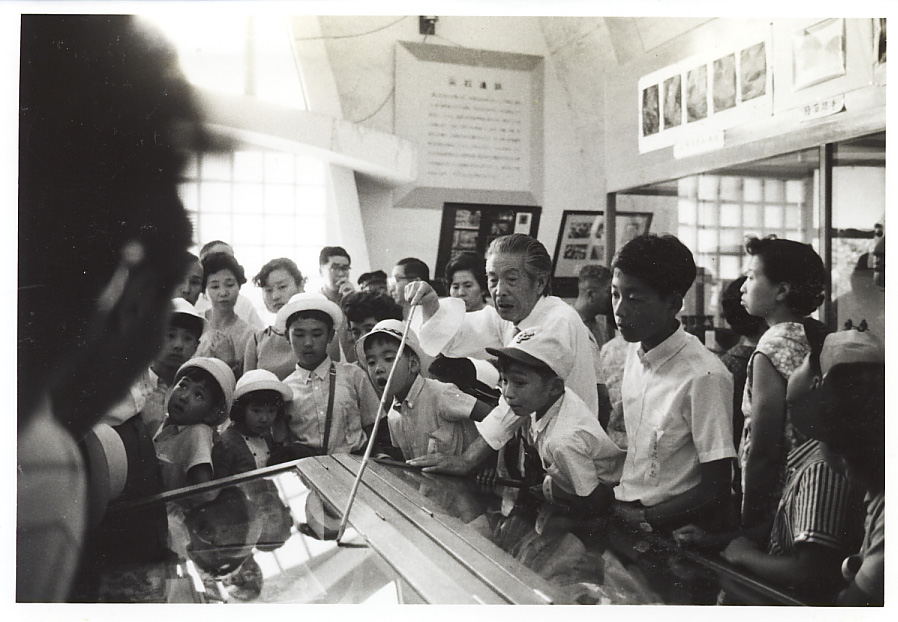

「尖石考古館」館内で執務中(5)、訪れた小学生に展示解説をする(6)

フィールドに展示する

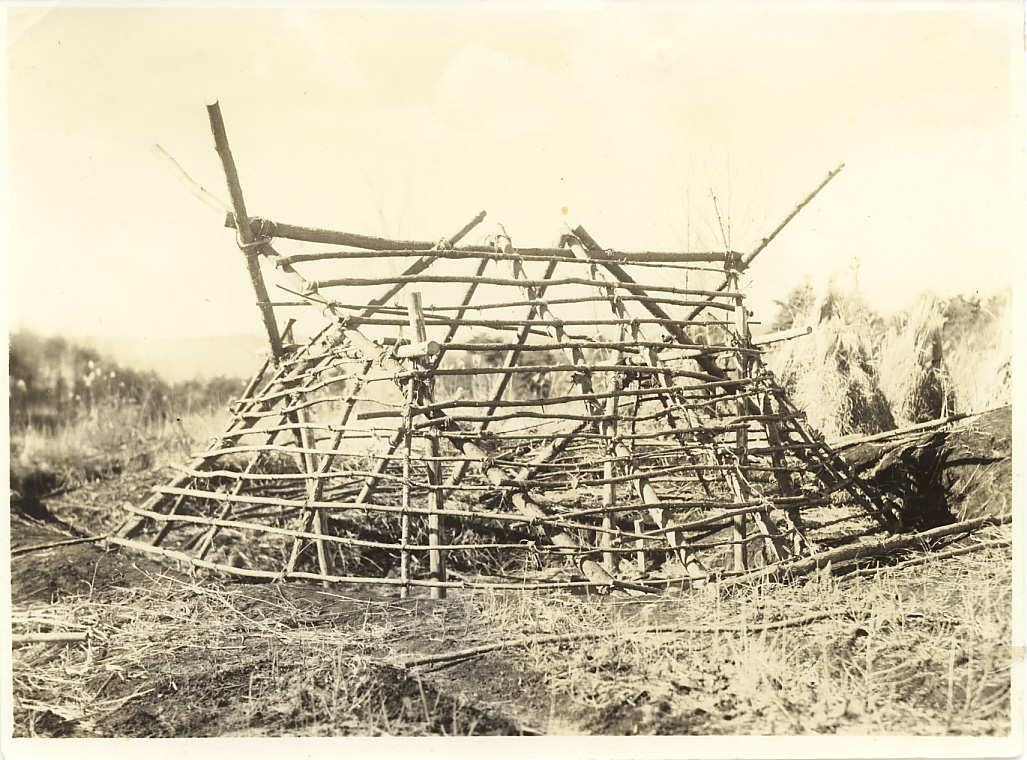

昭和24年(1949年)、調査したばかりの与助尾根遺跡第7号住居のあったところに、カヤ葺の復元住居が作られました。今日、多くの史跡等で復元住居が屋外展示されていますが、その最初期のものがこの与助尾根遺跡に作られた復元住居です。

この住居は、工学博士の堀口捨己氏が、考古学的な情報と建築的に無理のない方法によって復元したものです。

与助尾根遺跡第7号住居の上に復元された住居の骨組み

翌昭和25年(1950年)には、豊平青年会と地元の中学生が協力して、与助尾根遺跡第8号住居のあったところにもう一つ復元住居を製作しました。これによって、それまでになかった縄文時代の集落がはじめて現代の私たちの眼前に登場したのです。

(1)

(1) (2)

(2)

与助尾根遺跡第8号住居の上に上屋構造を復元しているところ(1)。地元中学生が刈ったカヤを豊平青年会が葺いていきました。そうして復元された縄文集落の姿(2)。実際に訪れたことのある方に話を聞くと、現在の与助尾根遺跡の復元集落よりも臨場感があったそうです。

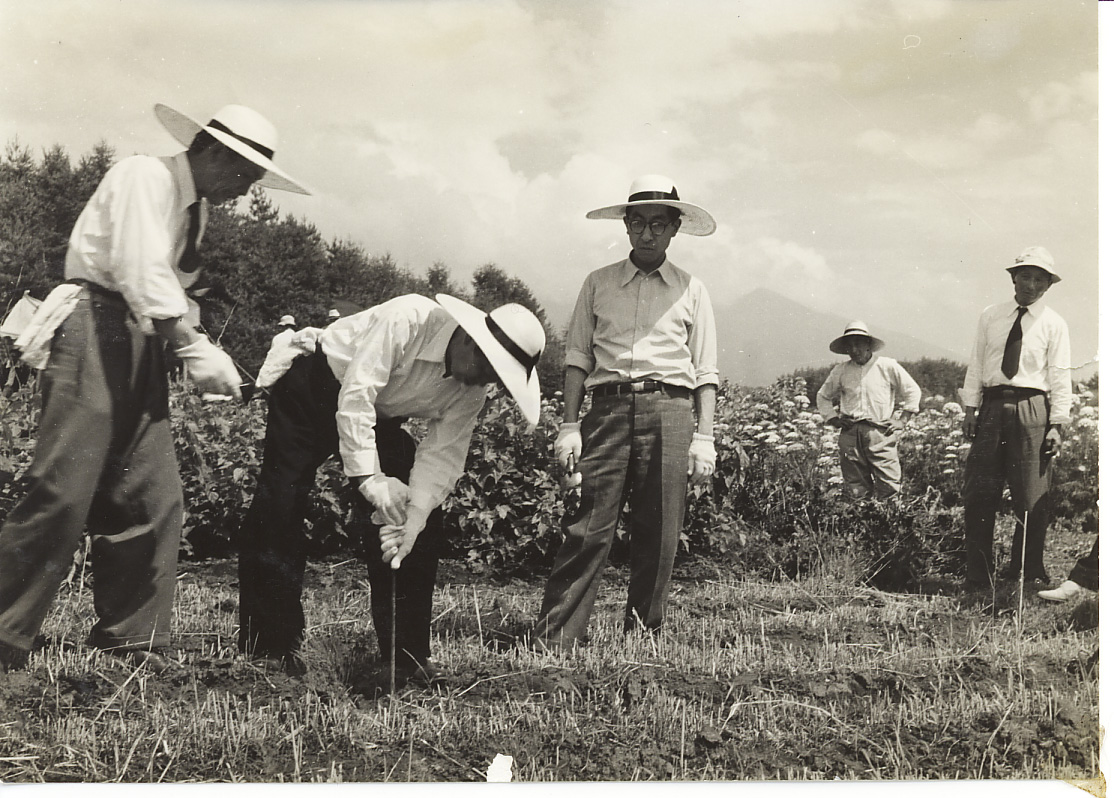

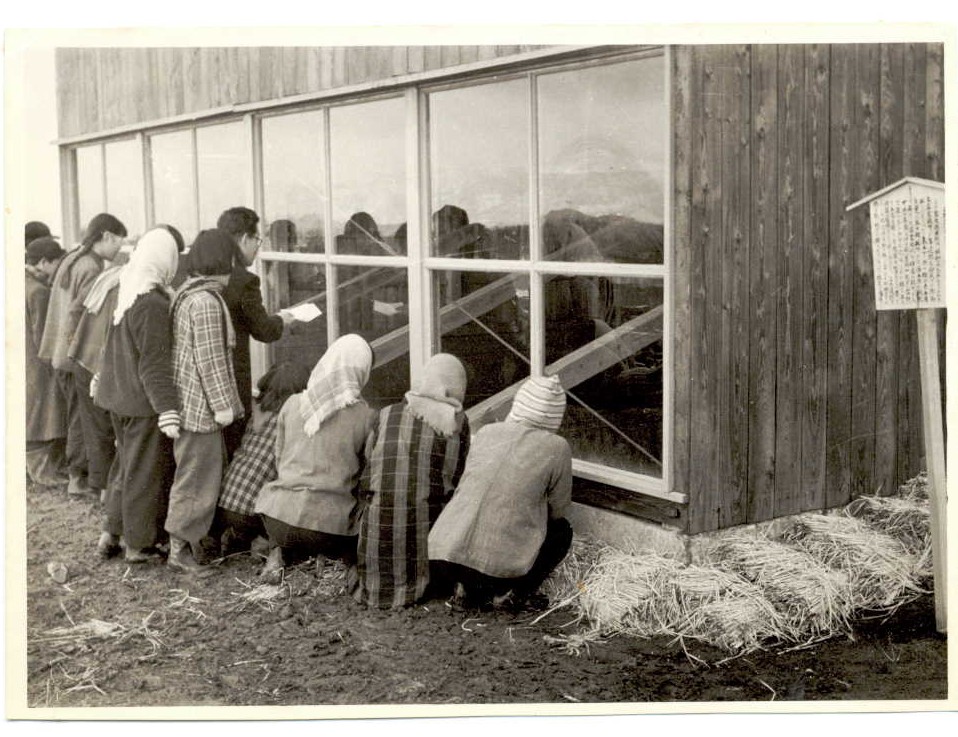

昭和29年(1954年)、三笠宮殿下が尖石遺跡を訪れ、竪穴住居ひとつを発掘していかれます。それが第33号住居です。現在も史跡公園に場所がわかるように石で囲ってありますが、宮坂英弌氏は、この第33号住居を発掘したままで展示します。「発掘された竪穴住居は、いったいどのようになっているのか?」を現地でそのまま展示したものであり、これもフィールド展示の先駆的なものです。

調査に訪れた三笠宮殿下(中央)

第33号住居の展示施設と見学する人々

こうした展示施設のほかにも、大阪万博への資料の貸出や長野県考古学会の初代会長を務めるなど、晩年の宮坂英弌氏は教育普及活動に奔走していました。また、昭和41年(1966年)には、新藤兼人氏が映画「尖石遺跡」を撮影します(近代映画協会)。尖石遺跡のことよりも、その調査者であった宮坂英弌氏のことが強く印象に残る内容になっています。

もう一つ、宮坂英弌氏の業績でご紹介したいことがあります。それは、縄文時代よりもさらに古い旧石器時代遺跡の精力的な調査です。「宮坂英弌の軌跡(4) 旧石器文化の探求」をご覧ください。